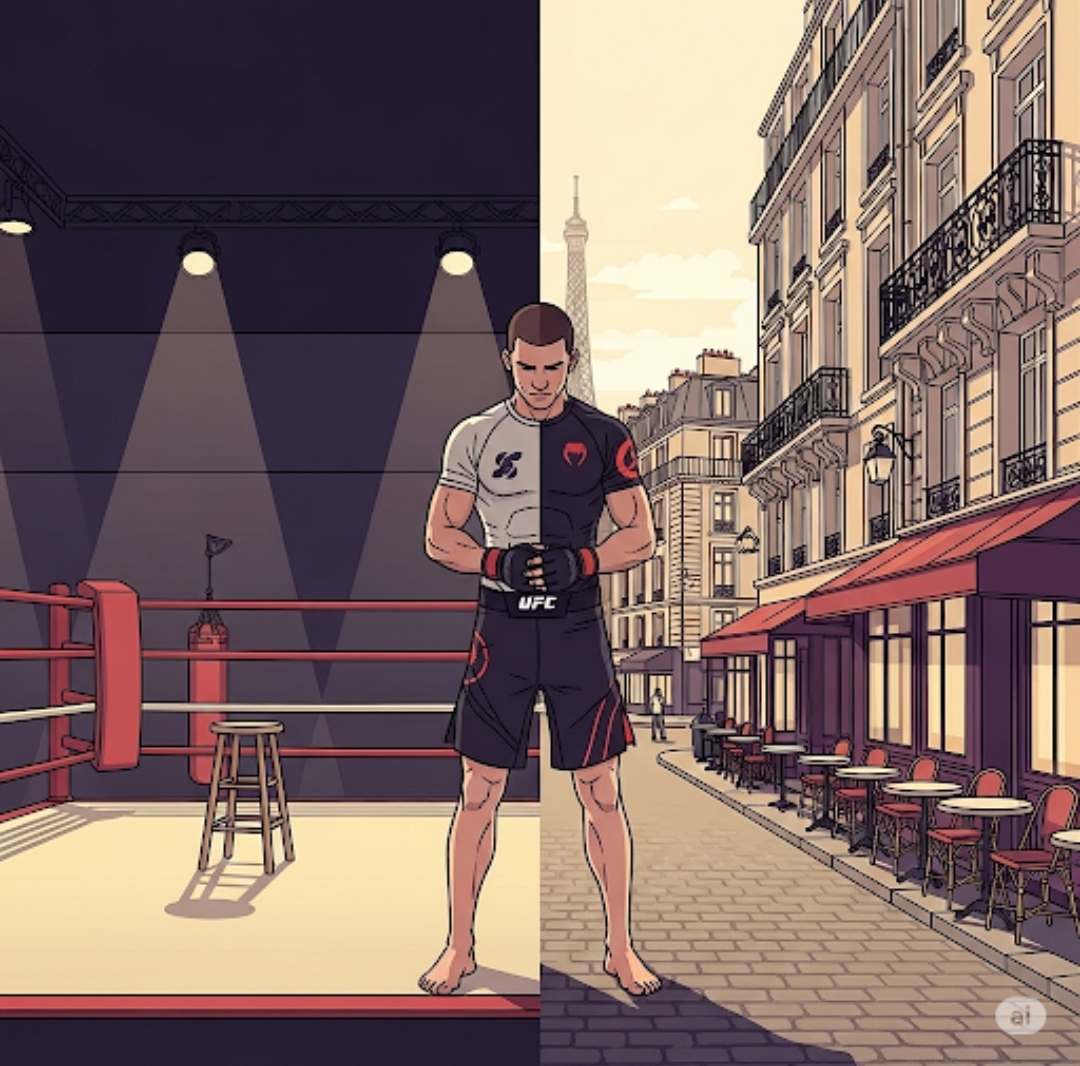

Il est très fréquent, pour un pratiquant, de croire que son art martial ou son sport de combat est le plus efficace dans une situation de combat de rue.

Il est très fréquent, pour un pratiquant, de croire que son art martial ou son sport de combat est le plus efficace dans une situation de combat de rue.

Cette conviction peut être rassurante et motivante, mais elle repose souvent sur une vision idéalisée de l’art et une sous-estimation des défis imprévisibles du monde réel.

Un combat de rue est radicalement différent d’un entraînement ou d’une compétition.

Il n’y a pas de règles, pas d’arbitre, pas de tapis de sol, et des facteurs comme la surprise, l’environnement (sol dur, obstacles), les armes, et la présence de plusieurs agresseurs peuvent rendre une technique théoriquement efficace complètement inadaptée.

Le biais de confirmation : un raccourci mental puissant

Un biais cognitif est un raccourci mental qui nous pousse à prendre des décisions irrationnelles ou à tirer des conclusions hâtives. Dans ce cas précis, le biais principal est le biais de confirmation.

Le biais de confirmation est la tendance à rechercher, interpréter, et favoriser les informations qui confirment nos propres croyances ou hypothèses. En même temps, nous avons tendance à ignorer ou à minimiser les preuves qui contredisent nos croyances.

Comment cela se manifeste-t-il chez les pratiquants ?

- Le pratiquant de MMA* va se souvenir des vidéos où les combattants dominent facilement leurs adversaires dans une bagarre de rue, mais oubliera les cas où les techniques de ground-and-pound ne sont pas adaptées.

- Celui de JJB* se concentrera sur l’efficacité des étranglements et des clés articulaires, ignorant que tenter une amenée au sol sur du béton face à plusieurs adversaires peut être extrêmement dangereux.

- Le pratiquant de Krav Maga* se focalisera sur les techniques « réalistes » de self-défense, tout en ignorant le fait que ces techniques ne sont parfois pas assez entraînées sous stress pour être utilisées de manière instinctive, voire être désarçonné en recevant un coup violent.

- Le Boxeur se concentrera sur la puissance et l’efficacité de ses coups de poing, mais minimisera le risque de coups de pied, d’un takedown (mise au sol) ou d’une saisie de la part d’un adversaire.

- Le Karatéka pensera à la rapidité et à la précision de ses coups, tout en ignorant que la plupart des techniques sont enseignées avec un partenaire coopératif (sans arme) et pas toujours adaptées à une situation où l’adversaire n’est pas fair-play.

- Etc.

Le cerveau filtre activement les informations pour valider l’investissement en temps et en effort que l’individu a mis dans son art martial.

Autres biais potentiels :

Bien que le biais de confirmation soit le plus pertinent, d’autres biais peuvent entrer en jeu :

L’effet Dunning-Kruger :

Avec ce biais cognitif, les personnes les moins qualifiées dans un domaine surestiment leurs compétences, tandis que les plus qualifiées ont tendance à les sous-estimer. Il est, par ailleurs, très présent sur les réseaux sociaux ainsi que le biais de confirmation.

Chez le débutant, il y a une tendance à surestimer ses propres compétences et à se croire plus efficace qu’il ne l’est réellement, car l’individu n’a pas encore le niveau de connaissance nécessaire pour reconnaître ses propres lacunes.

Le biais endogroupe (in-group bias) :

Une préférence pour les membres de son propre groupe (dans ce cas, les autres pratiquants de son art martial). Cela peut mener à la conviction que son art martial est naturellement supérieur aux autres.

L’efficacité réelle : l’importance du pratiquant

En fin de compte, l’efficacité dans une situation de danger ne dépend pas tant de l’art martial lui-même que de l’individu qui le pratique. Ce qui est probablement le plus important, c’est :

- La capacité à rester calme sous une pression extrême.

- L’entraînement pour désamorcer les situations avant qu’elles ne deviennent physiques.

- La qualité et pertinence des enseignements reçus.

- L’entraînement à haute intensité avec des situations et partenaires variés, pour gérer le stress et la fatigue.

- L’adaptabilité et la créativité pour improviser.

Le « meilleur » art martial est celui qui vous donne, pour ces situations extrêmes, les outils pour survivre et vous aide à développer l’humilité et la conscience de soi.

La meilleure défense dans la rue reste avant tout l’évitement. L’objectif principal est d’éviter toute confrontation physique si possible. Cela peut passer par la fuite, la désescalade verbale, ou l’utilisation de techniques de soumission pour se dégager et s’échapper. L’usage de la force physique doit toujours rester le dernier recours.

L’objectif est de se mettre en sécurité, pas de neutraliser l’agresseur de manière disproportionnée.

Pour aller plus loin sur ce dernier aspect, voir l’article 122-5 du Code Pénal : La Légitime Défense

*JJB : Jiu-Jitsu Brésilien, art martial brésilien se concentrant sur le grappling (lutte) et le combat au sol avec des racines dans le judo et le jiu-jitsu japonais

*MMA : Arts Martiaux Mixtes, sport de combat qui combine des techniques issues de diverses disciplines, incluant la frappe (boxe, kickboxing) et la lutte (JJB, judo, lutte)

*Krav-Maga : système d’autodéfense militaire avec adaptation pour le civil, qui utilise des mouvements instinctifs pour neutraliser rapidement une menace. Son but est de répondre efficacement et simplement à des situations de danger réelles.