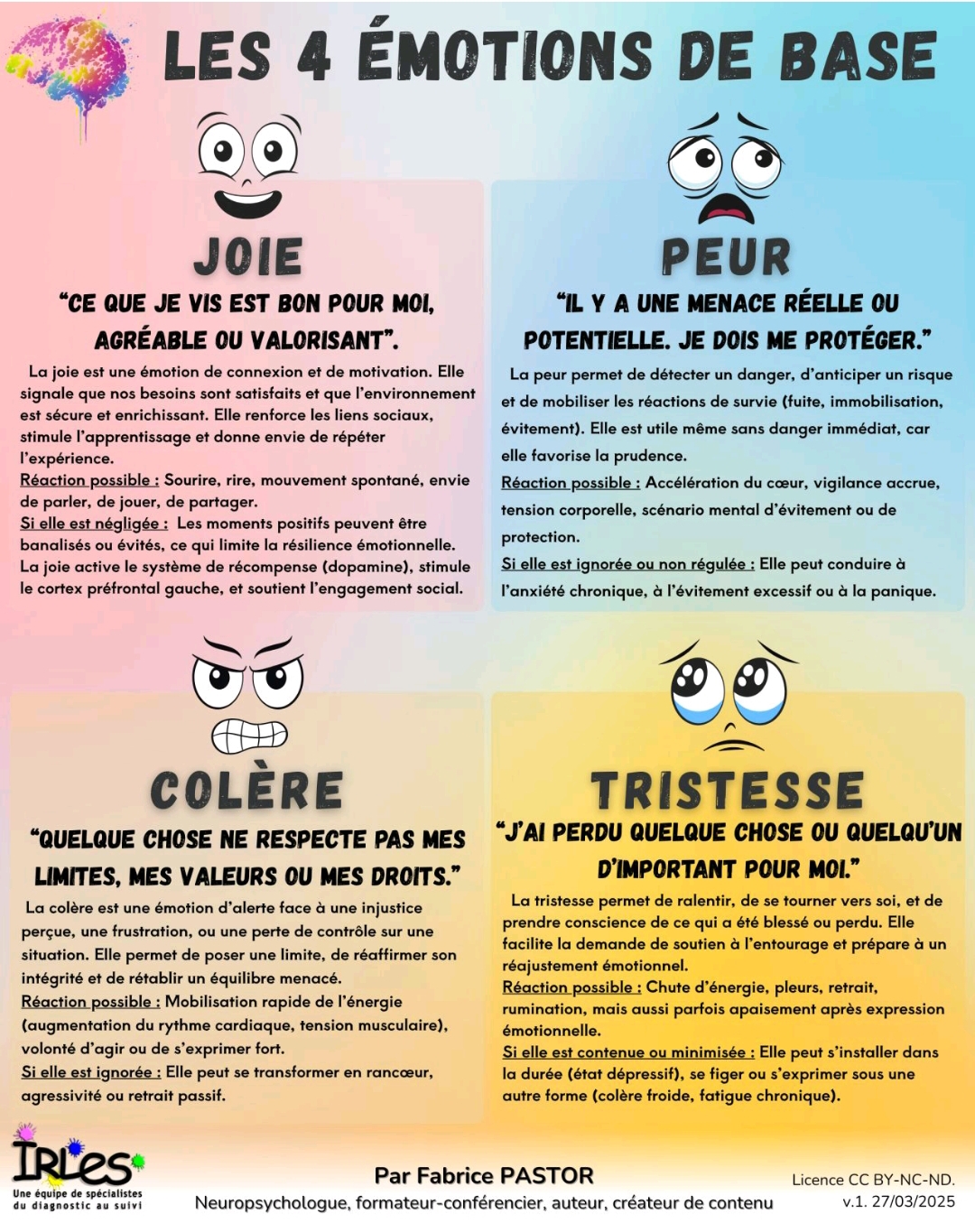

👉 Les 4️⃣ émotions de base : pourquoi il ne faut pas les hiérarchiser ⚖️.

🤔 Plutôt dans la joie 😄 ou dans l’évitement de la tristesse 😥 ?

Pourquoi il ne faut pas « classer » les émotions comme « bonnes » ou « mauvaises » ?

🧠 Les #neurosciences nous montrent que la peur, la colère, la joie et la tristesse ont toutes un rôle fonctionnel, ancré dans notre évolution 📈.

💡 Selon Antonio DAMASIO (1999), chaque émotion déclenche un « marqueur somatique » qui guide nos décisions, même inconsciemment.

Par exemple : la peur 😨 favorise l’évitement, la colère 😠 mobilise pour défendre une intégrité, la tristesse 😥 pousse au repli protecteur, la joie 😄 renforce les liens et les apprentissages.

🔬 Des travaux récents (SAARIMÄKI et al., 2016) ont montré que ces émotions activent des patterns corporels distincts, observables dans plusieurs cultures 🌍. Preuve qu’elles sont à la fois universelles 🌐 et nécessaires.

🇫🇷 Et en France, dans nos contextes scolaires 🏫 ou professionnels 💼, combien d’enfants et d’adultes sont encore sanctionnés pour avoir manifesté… une émotion pourtant normale et régulatrice ? 🤷♀️

🎯 L’objectif est de les reconnaître 👀, de les nommer 🗣️ et de comprendre leur message 💬. C’est aussi une compétence clé dans les troubles du neurodéveloppement.

Texte et infographie de Fabrice PASTOR