D’où vient notre petite voix intérieure ?

Elle nous parle quand on prépare le repas, quand on passe un entretien d’embauche ou lorsque, fatigué, on se demande si l’on ne peut pas annuler une soirée prévue depuis longtemps.

Elle, c’est cette petite voix intérieure qui nous accompagne au quotidien pour nous encourager, nous consoler, nous aider à prendre des décisions.

La recherche a longtemps eu du mal à l’analyser. Pas simple de décrypter un discours intérieur, par essence privé.

Pendant des décennies, Russell Hurlburt, psychologue à l’université du Nevada, à Las Vegas, a équipé des volontaires d’un bipeur sonnant au hasard. Lorsque les participants l’entendaient, ils notaient le fil de leurs pensées dans les secondes précédentes.

« Selon ces travaux, on se parle à soi-même en silence 23 % du temps éveillé », explique Charles Fernyhough, professeur de psychologie au Royaume-Uni et auteur du Dialogue intérieur (éd. Albin Michel, 2021). Une moyenne qui cache de grandes disparités : ce taux peut atteindre 94 %, alors que certains ne soliloquent presque jamais. Si la pensée passe le plus souvent par le langage, donc la voix intérieure, elle peut aussi s’appuyer sur des images.

Dans sa tête, on peut prendre un accent ou imiter une voix

Cette petite voix ne se manifeste pas toujours de la même façon.

Chez certains, elle commente les faits et gestes, chez d’autres elle peut emprunter le timbre de proches ou même de personnes célèbres. Ces bavardages dépendent aussi des cultures. Dans une étude menée à l’université Stanford en 2002, des volontaires devaient résoudre un problème mathématique, en commentant à voix haute leur raisonnement.

« Or les Américains d’origine asiatique, sans doute pas habitués à verbaliser la tâche, étaient moins performants que les autres Américains. Cette étape supplémentaire les freinait », souligne Hélène Loevenbruck, chargée de recherche CNRS au laboratoire Psychologie et neurocognition de l’université Grenoble III (Isère). « Nous ne savons pas exactement pourquoi, peut-être parce que dans les cultures occidentales le langage revêt une grande importance. »

Si les expériences mentales diffèrent, les chercheurs ont déterminé des traits communs.

« Il existe deux sortes de langage intérieur, explique Hélène Loevenbruck.

L’un est délibéré, par exemple “il faut que j’aille faire mes courses” ;

l’autre est plus spontané : il s’agit d’un vagabondage mental qui survient à tout moment, quand on travaille, se promène, écoute une conférence… »

Le discours intérieur, plus condensé que le langage parlé, se contente parfois de simples bribes ou de mots tronqués. Pourquoi se donner la peine de faire des phrases complètes alors que cette parole ne s’adresse qu’à nous ? Ainsi « je dois aller chercher le pain » devient « le pain ».

Selon les mesures du psychologue Rodney Korba, le débit atteint 4 000 mots par minute (contre 200 lors d’une conversation à voix haute).

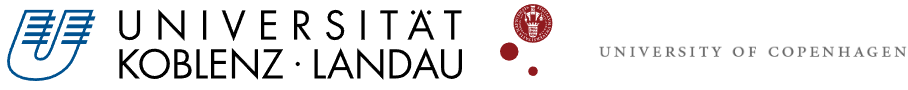

Cette parole intérieure a toutes les apparences d’un langage parlé.

« Les recherches en imagerie montrent que pendant que nous lisons un texte en silence, les aires auditives du cerveau s’activent : nous entendons bien cette voix dans notre tête », souligne Hélène Loevenbruck. Dans notre discours intérieur, nous pouvons prendre un accent, donner des intonations et même faire des lapsus. Essayez de répéter intérieurement « Il fait si chaud chez ce cher Serge. » Comme à voix haute, votre langue risque de fourcher, signe d’une pensée verbalisée.

Plus étonnant encore, les chercheurs du laboratoire de Grenoble ont placé des capteurs électromiographiques près de la bouche de volontaires et ont mesuré les mouvements des muscles oro-faciaux : c’est presque imperceptible, mais nos lèvres bougent pendant nos conciliabules intérieurs. À tel point qu’en cas de ruminations, la relaxation de cette zone permet d’affaiblir leurs effets (sans pour autant agir sur leur cause) !

Que peut bien nous apporter ce moulin à paroles mental, qui s’installe très tôt ?

Les bébés développent une pensée verbalisée dès l’âge de 21 mois, avant même de parler ! « Ensuite, les enfants pensent souvent à voix haute, pendant qu’ils jouent, puis intègrent vers 7 ans les inhibitions sociales liées au fait de parler tout seul », souligne Hélène Loevenbruck. Comme l’a montré le psychologue biélorusse Lev Vygotski, les conversations avec les parents alimentent les discours à voix haute des bambins. Les enfants intègrent ces dialogues dans un discours privé puis silencieux, afin de parfaire leur langage et de réguler leurs émotions. « Les enfants élevés dans des familles aux habitudes de communication fécondes développent plus tôt cette composante de discours intérieur », commente le psychologue américain Ethan Kross dans À l’écoute de ma voix (éd. Kero, 2021).

En cas d’acte peu moral, ce discours nous aide à nous justifier

À l’âge adulte, ce discours intérieur nous épaule pour préparer une conversation. Il soutient notre pensée, par exemple pour mémoriser un numéro de téléphone ou résoudre des problèmes. Il nous aide à nous évaluer quand nous visons un objectif (demander une augmentation au travail), en nous rappelant sans cesse notre progression. En nous poussant à procéder à des simulations mentales, ce remue-méninges nous fait gagner du temps : par exemple en affinant une présentation, nous explorons les différentes voies possibles, sans avoir à les formaliser. « Ce langage permet aussi de se forger une conscience de soi, ajoute Hélène Loevenbruck. On se raconte des choses sur nous-mêmes, nos souvenirs, nos projets, ce qui crée un fil rouge de l’existence. » Pour l’anthropologue et psychologue à l’institut de recherche Marcel-Mauss (EHESSCNRS) Victor Rosenthal, auteur de Quelqu’un à qui parler (éd. PUF, 2019), cette voix intérieure sert d’instance morale. « Face à une lâcheté ou à un acte peu moral que nous nous apprêtons à commettre ou que nous avons commis, elle nous aide à peser le pour et le contre mais aussi à nous trouver des excuses, à nous justifier à nos propres yeux : “Après tout cette personne l’a bien cherché !” »

Il arrive souvent que notre petite voix mette en scène des dialogues entre différents protagonistes. Or, selon les recherches de Charles Fernyhough, le dialogue ne mobilise pas les mêmes zones du cerveau que le monologue.

« Un dialogue fait appel aux zones classiques intervenant chez une personne en train de parler, mais aussi à celles impliquées dans la cognition sociale, c’est-à-dire celles qui aident à prendre en compte le point de vue des autres. » Une découverte qui met en lumière le rôle de ces dialogues dans nos relations avec l’entourage.

Quand un rugbyman s’encourage, il saute plus haut

« Allez, secoue-toi, tu vas y arriver ! » Nous nous sommes presque tous murmurés ce genre de phrase motivante avant de passer un entretien d’embauche, de réaliser un défi sportif ou de déclarer notre flamme… Des encouragements qui donneraient un coup de pouce pour se dépasser, notamment dans le sport.

Par exemple, dans une étude de 2008 menée à l’université de Worcester (Royaume-Uni), 24 joueurs de rugby devaient sauter le plus haut possible. Vingt secondes avant, ils se motivaient silencieusement (« je peux monter plus haut ! »), se donnaient des instructions (« Plie bien les jambes ! ») ou encore s’abstenaient de penser. Résultat, ceux qui s’auto-encourageaient sautaient plus haut. Mais ces exhortations sont à double tranchant. Ainsi, Ethan Kross a demandé à des volontaires de convaincre des experts qu’ils correspondaient au profil d’un poste prestigieux après une rapide préparation. Les uns se motivaient sur le mode « il faut que j’y arrive », les autres en utilisant le tutoiement ou leur prénom (« Julien, cela va bien se passer »). Or ceux n’utilisant pas le « je » s’en sortaient mieux et ressassaient moins après coup… « En évitant la première personne du singulier, ils établissaient une distance leur permettant de mieux affronter les émotions comme le trac », souligne Charles Fernyhough dans son livre.

Attention à ne pas ruminer, sous peine de déprimer

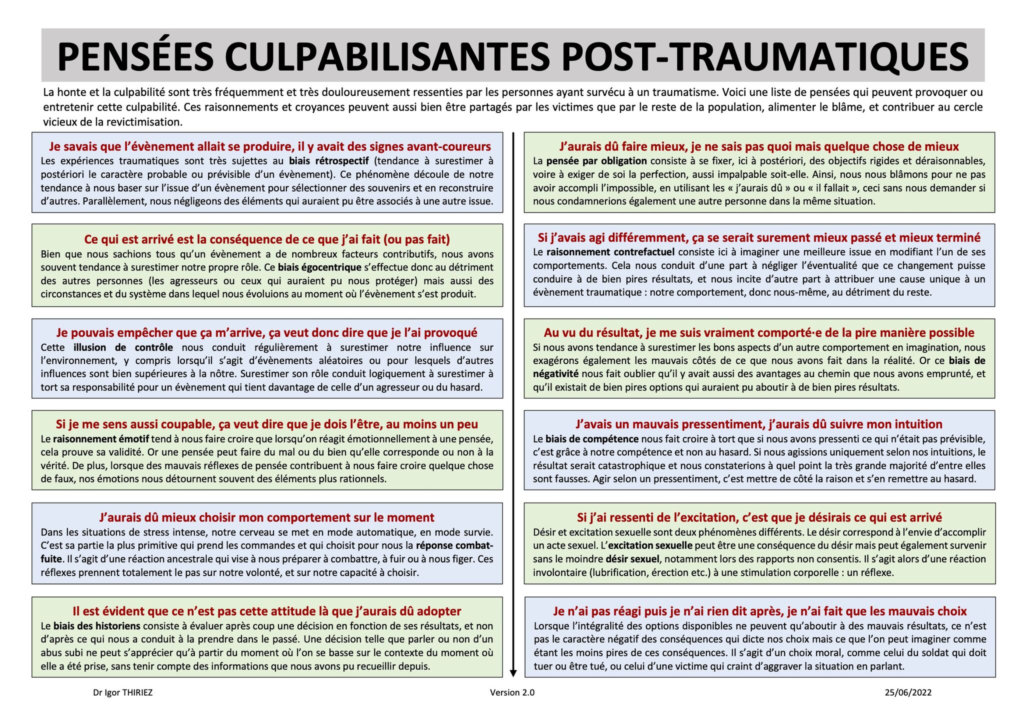

Si nos petites voix sont le plus souvent des alliées, elles peuvent dériver en ruminations, voire en anxiété et dépression. La méditation ou des thérapies comportementales peuvent alors aider à prendre de la distance avec ces pensées ressassées, et à reprendre le contrôle. Enfin, certaines personnes entendent des voix qu’elles perçoivent comme extérieures. Comment l’expliquer ? « Quand voulez prononcer le son “i”, le cerveau envoie une commande motrice pour que la langue et les lèvres se positionnent, explique Hélène Loevenbruck. Il met aussi en place un système de prédiction afin de s’assurer que le son émis sera conforme au son planifié. En plus de rendre notre parole fluide, ce système permet de savoir que nous sommes bien celui ou celle en train de parler. Lorsque l’on veut dire “i” dans sa tête, on déroule le même mécanisme, sauf que l’exécution motrice est inhibée. La sensation de voix résulte du simulateur interne qui génère un son prédit. Les signaux prédits et planifiés correspondent et l’on sait que le “i” que l’on entend dans notre tête a bien été produit par nous-même. Mais parfois ce système dysfonctionne, les signaux prédits et planifiés sont désynchronisés et les voix paraissent venir d’ailleurs. » C’est un symptôme courant de la schizophrénie, mais ces hallucinations touchent aussi des personnes ne souffrant pas de troubles psychiques.

Les entendeurs de voix ont longtemps lutté contre elles. Désormais, ils tentent d’apprendre à vivre en harmonie avec elles. Car, qu’elles soient uniques ou multiples, les voix intérieures sont partie intégrante de nous.

C’est l’une des compétences développées en Thérapie d’Acceptation et d’Engagement – ACT – que nous vous proposons.

Test : comment vous parlez-vous?

Ces exercices proposés par Hélène Loevenbruck aident à comprendre notre langage intérieur.

Essayez de retenir ces mots : mouchoir, musique, raisin, éléphant. Cachez cette liste et demandez-vous : pour essayer de mémoriser ces termes, les ai-je répétés en boucle ? Étaient-ils prononcés avec ma voix ? Ai-je utilisé des images ?

Dans votre tête, dites le son « o » en arrondissant la bouche comme si vous alliez le prononcer. Puis pensez à un « m » : vous constaterez que vos lèvres se resserrent légèrement, ce qui montre bien que cette pensée verbalisée fait appel aux muscles.

Est-ce que vous pouvez parler dans votre tête en prenant la voix d’une personne que vous connaissez ou celle d’une célébrité (Fabrice Luchini ou le personnage Homer Simpson…) ?

Vous entendez des voix ? Vous n’êtes pas fou !

Entre 3 et 5 % de la population, sans trouble psychologique, entend des voix. Des voix rassurantes de proches, d’inconnus, de célébrités mais aussi des voix malveillantes, insultantes… D’après le psychologue Stéphane Raffard, qui a fondé la Clinique des voix à Montpellier (Hérault), ces personnes entendent 50 % de voix positives, 50 % de négatives (contre 90 % de négatives chez les schizophrènes). Ces hallucinations acoustico-verbales (HAV) apparaissent souvent après un traumatisme (agression, deuil…). Dans les cas les plus graves, les patients sont souvent traités avec des antipsychotiques. Dans des cas moins problématiques mais qui génèrent de la détresse, les entendeurs peuvent, grâce à des thérapies comportementales, les apprivoiser et prendre de la distance avec les plus toxiques.

Source : Caroline Péneau, pour le magazine Ca m’intéresse